과거를 회상할 때는 즐겁다. 특히 재미있게 즐긴 게임을 떠올릴 때는 더욱 그러하다.

'라떼는...추억의 게임' 시리즈를 시작하며 몇 가지 게임을 떠올렸다.

개인적인 게임 스타일은 대중적이지 못했던 것 같다. '게임'이 '재미'가 아닌 '일'인 이상, 제대로 빠지면 안될 것 같다는 강박관념이 있었기 때문.

'둠(DOOM)'은 엔딩 보고 멀티도 하며 치트코드도 사용할 정도로 매니악하게 즐겼지만 '삼국지1, 2'는 폐인이 될 것 같아 패스했다. '툼레이더'는 해도 '디아블로'는 열심히 하지 않았던 것 같다.

그에 반해 모바일 게임은 '업'이 되어 나름 빠지지 않고 '다 해봤다'고 자부한다. 그중 피처폰 시절 한창 빠졌던 게임이 '영웅서기'와 같은 RPG다.

기억을 잃은 용자가 되어 마을에서 깨어나고, 퀘스트를 받아 스토리를 진행하다 보면 다음 마을로 가고, 누군가의 배신이 있고, 그가 보스가 되어 나타나 대전을 벌이고 결국 사랑하는 누군가와 엔딩을 보는 아주 흔한 스토리아 구성 방식이지만, 당시에는 그 몇 천원이 절대 아깝지 않았다.

당시만 해도 자동전투나 이동이 없었다. 그런데도 왜 그렇게 재미가 있었나 되돌아보면 탐험의 재미가 있었고, 육성의 재미가 있었기 때문. 오히려 자동 전투나 자동 이동이 없어서 더 재미있었다는 얘기다.

뻔한 스토리지만 반전이 흥미로웠고, 이미 지난 마을은 불이 나서 더 이상 진입이 불가해서 당황스러웠으며, 길을 잃어 지도를 한참 해메다가 찾은 보물상자가 그렇게 반가울 수가 없었다.

+7강, +8강까지 하며 극강의 무기로 '칼이 잘 드는' 것을 피부로 실감할 수 있었다. 4대를 쳐야 죽던 몬스터가 1대만 쳐도 퍽퍽 쓰러질 때의 쾌감이란...

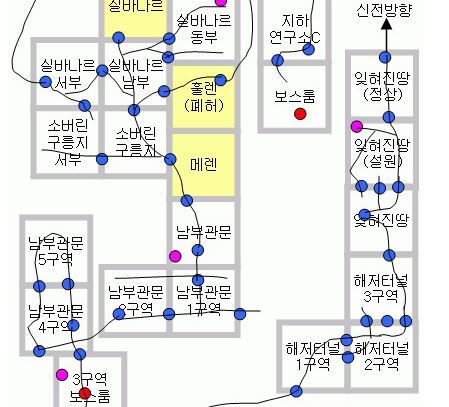

'영웅서기 제로'가 2007년에 나왔으니 약 14년이 흘렀다. 그때 자료를 찾아보니 참 열심히도 했던 모양이다. 당시 SKT에서 1위를 차지하는 기염을 토했었고, 공략 맵까지 그려가며 진행 루트를 그려놨다. 좌측 퀘스트 목록만 누르면 어디든 찾아가는 지금과는 너무 달랐다.

그래서 생각해보면 그 당시의 재미는 '불편함'이 주는 '현실감', 그리고 그 현실에서 아이템을 수집하고 강화하며 성장하며, 모험까지 가능했기 때문이 아닐까 싶다.

최근 가장 인기 있는 '오딘'에서 하루동일 자동사냥을 돌려놓는 것과는 차이가 있다.

영웅서기는 솔티아의 바람, 빙해의 검사, 영웅서기 제로 등으로 이어졌다. 이안과 레아가 결혼을 해서 루시안을 낳고, 그 루시안이 주인공이 되어 '제로'편을 이끌어 가는 등 시리즈간 유기적인 스토리도 팬층을 늘리는 계기가 됐을 터.

오랜만에 플레이 영상을 봤다. 지금이야 32인치 모니터로 영상을 보고 있지만, 피처폰 액정 크기가 2-3인치나 되었을까? 저 좁은 화면으로 어떻게 게임을 했나 싶은 생각이 먼저 든다.

이렇게 영상으로 방송이 가능한 것을 보면, 에뮬레이터로 쉽게 돌릴 수 있는 모양이다. 그리고 영웅서기가 포함된 중고 피처폰이 고가에 거래되고 있다는 내용도 떠오른다.

'추억은 추억일뿐'이 될 수도 있겠지만 그때 그 느낌, 그 재미를 다시금 느껴보고 싶긴 하다. 자동 사냥이 일상화 된 오늘날 이런 희망은 사치일 뿐일까.